春节防控新规再现封控幽灵:核酸检测、健康码和过度管控是否卷土重来?

2025年春节将至,中国国务院联防联控机制发布了《关于做好2025年春节前后新冠病毒感染等重点传染病防治工作的通知》。表面上看,这是一份例行的公共卫生防疫指导文件,然而其中“联防联控”“多病同防”“巩固拓展好经验”等表述,却让人联想到过去三年疫情防控期间饱受诟病的过度管控。这一次,“防疫”是否仍是维护公共健康的手段,抑或成为强化社会控制的借口?

传染病警示背后的焦虑:是否重蹈覆辙?

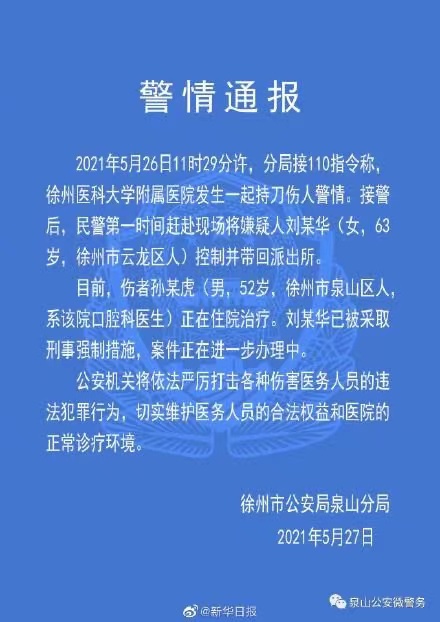

通知指出,春节前后是急性呼吸道传染病的高发季节,包括流感、新冠病毒、诺如病毒等在内的多种传染病交替流行,境外输入风险也在加大。然而,面对这些“警示”,人们难免想起过去一刀切式的防控措施:小区封闭、长时间隔离、健康码失灵等,这些不仅未能有效防控病毒,反而对民生和经济造成了巨大的负面影响。

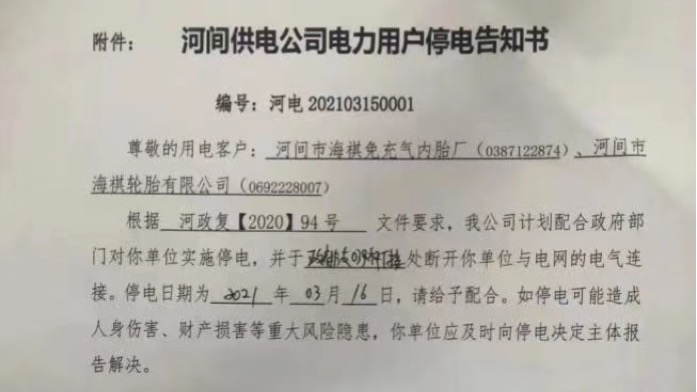

更令人忧虑的是,通知提及“加强疫情监测预警”和“应测尽测”,但并未具体说明检测机制如何平衡个人隐私与公共安全。这种模糊的表达是否意味着再次启动大规模核酸检测?此前多地“核酸产业链”背后的利益输送曾广受质疑,如今这项工作是否会重新成为地方政府的“政绩工程”?

“四方责任”下的层层加码与权责失衡

通知中多次提到疫情防控的“四方责任”——党委政府、部门机关、企事业单位与个人。然而,过去的实践表明,这种所谓的“责任分担”往往被地方政府滥用为推卸责任的工具。例如,基层社区被迫承担本应由上级部门负责的防控任务,而普通民众则成为“失职”的背锅者。更有甚者,以疫情为由限制人员流动、打压异见声音的现象屡见不鲜。

春节期间的人员流动无疑是防疫工作的一个挑战,但这是否会成为地方政府在“维稳”名义下实施更严厉控制的理由?通知中提到的“口岸防控”和“重点人群健康监测”,其背后是必要的科学防疫,还是新一轮社会管理的开端?

疫苗接种政策的隐忧:选择还是强制?

通知中倡导推动重点人群接种新冠疫苗及其他疫苗,并加强疫苗接种服务。然而,这种“倡导”是否会演变为“变相强制”?过去三年,许多地方通过限制出行、冻结健康码等方式迫使民众接种疫苗,甚至对不接种疫苗者进行就业和生活方面的限制。这种以健康为名的隐性强制,是否会在春节期间卷土重来?

此外,通知未对新冠疫苗的最新研究和副作用风险做出详细说明,公众对疫苗安全性与有效性的质疑依然存在。在没有充分透明化信息的情况下,推动疫苗接种的“倡导”很难赢得民众信任。

舆论控制的“惯用手法”:疫情防控还是信息封锁?

值得关注的是,通知中反复强调“科普宣教”和“政策解读”,并提到要“密切关注舆情动态”。然而,过去的经验表明,这样的表述往往与言论管控相伴而生。从删帖封号到打击批评声音,中国的舆论环境在疫情期间被进一步压缩。如今,“政策解读”是否会成为再次控制信息流通的工具?春节期间的疫情防控信息,是否会在舆情压力下被选择性公开甚至刻意掩盖?

春节防控政策背后的真相:健康还是管控?

通知的最后一部分提到要“巩固拓展新冠疫情防控中的好经验好做法”。然而,这些“好经验”究竟是指过去饱受质疑的健康码、封控措施,还是权力无限扩张的治理模式?在疫情防控的名义下,中国社会过去三年经历的不是健康保障的完善,而是人权与自由的进一步压缩。

春节本应是家人团聚的时刻,但这份通知中隐含的管控倾向让人不禁担忧:在跨区域流动的高峰期,地方政府会否再度启动“过度防控”,导致民众的出行自由再次受到限制?更重要的是,普通人还能如何捍卫自己的选择权与基本权利?

警示与呼吁:民众需保持警惕,拒绝沉默

在疫情防控已进入“常态化”的当下,这份通知中的表述并不新鲜,却在关键之处隐藏了深层问题。防疫工作的真正目标应是保护民众健康,而非借此巩固社会控制。春节将至,民众在享受假期的同时,更需要警惕政策执行中的权力滥用。

与此同时,国际社会应继续关注中国的防疫政策及其对基本人权的影响。这不仅关乎中国人民的自由与健康,也关乎疫情防控的真正意义:以人为本,而非权力至上。

2025年的春节,是迎接希望的一年,还是陷入过去阴霾的延续?答案,值得每一个人深思。

作者|朱强

编辑|钱杉

声明|本网站发布此文旨在传递更多信息,若您发现内容有误或侵犯了您的合法权益,请立即致信jinrizhiyi@gmail.com,我们将迅速核实并进行更正或删除。感谢您的监督与支持!