无锡学院持刀案凶手徐加金迅速伏法:动机成谜,极刑如“杀鸡儆猴”?

2025年1月20日,江苏省无锡市中级人民法院在收到最高人民法院的刑事裁定书和执行死刑命令后,依法对徐加金执行死刑。据报道,无锡市人民检察院派员全程监督了死刑执行,徐加金临刑前与近亲属进行了会见。

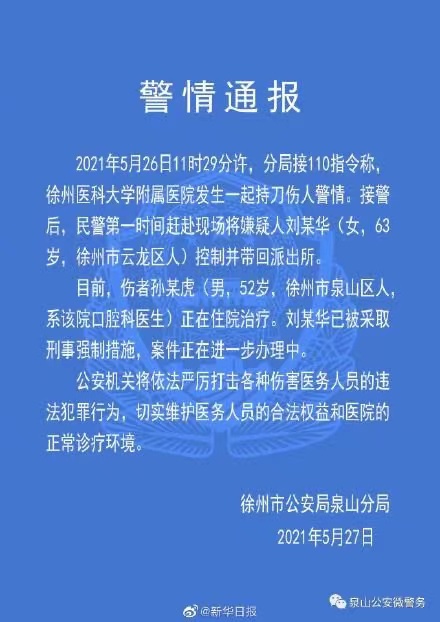

回顾案情,2024年11月16日18时30分左右,无锡工艺职业技术学院发生了一起震惊全国的持刀伤人案件,凶手徐加金当场被抓。此次案件导致8人死亡、17人受伤,严重程度令人发指。然而,仅仅两个月后,2024年12月17日,无锡市中级人民法院即以故意杀人罪判处徐加金死刑,并剥夺其政治权利终身。徐加金服判后,案件迅速进入复核程序,江苏省高级人民法院复核后报请最高人民法院核准。最高人民法院最终以“犯罪情节特别恶劣、犯罪后果特别严重、罪行极其严重”为由批准死刑执行。

疑点重重的动机:为何仓促处决?

尽管案件处理速度空前迅速,但案件背后仍有许多未解之谜。外界至今不清楚徐加金的作案动机为何,官方也未就此发布任何详细说明。一个至关重要的问题始终悬而未决:凶手为何要在高校内实施如此极端的暴力行为?是突发精神问题、私人恩怨,还是其他更复杂的社会矛盾?这些问题的答案在官方叙述中被一笔带过。

此案从发案到死刑执行的时间不到三个月,如此高效的司法程序固然显示了中国对暴力犯罪的“零容忍”态度,但却让人难以忽视其中的仓促感。没有全面的信息披露、没有公众的充分讨论,这样的极刑是否在某种程度上更像是一场“杀鸡儆猴”的政治化示威?

法律程序的表象下,真相的缺席

在中国近年来的司法实践中,重大刑事案件的处理常常伴随着高度的政治和社会敏感性。官方在案件中展示的效率和“正义”姿态,无疑起到了迅速平息社会舆论的效果,但这种效率是否以牺牲案件真相为代价?对于受害者和公众而言,这样的“快速处置”能否真正起到警示作用,还是仅仅沦为一种高压治理的工具?

案件的结局已定,但真相的空缺却难以忽视。没有明确动机的案件,不仅难以让公众信服,更可能为社会埋下更多的不信任与恐惧。公众有权知道:徐加金究竟为何采取如此极端的行为?是否有可能避免类似悲剧的重演?

短评:透明的真相,才能真正震慑犯罪

在震慑犯罪的道路上,司法高效固然重要,但更重要的是追求透明的真相和公正的程序。无锡学院持刀案的处理虽然在表面上体现了“从重从快”的原则,但未解的动机疑问让人们对司法过程是否兼顾了程序正义产生了疑问。在司法高压之下,只有公开透明、充分交代案情,才能真正让人民相信正义得到了伸张,而不仅仅是感受到无形的寒意。

作者|冯鹏

编辑|程军

声明|本网站发布此文旨在传递更多信息,若您发现内容有误或侵犯了您的合法权益,请立即致信jinrizhiyi@gmail.com,我们将迅速核实并进行更正或删除。感谢您的监督与支持!