言论管控再升级:资中爆燃事故成“禁区”,网警操刀“净化”网络

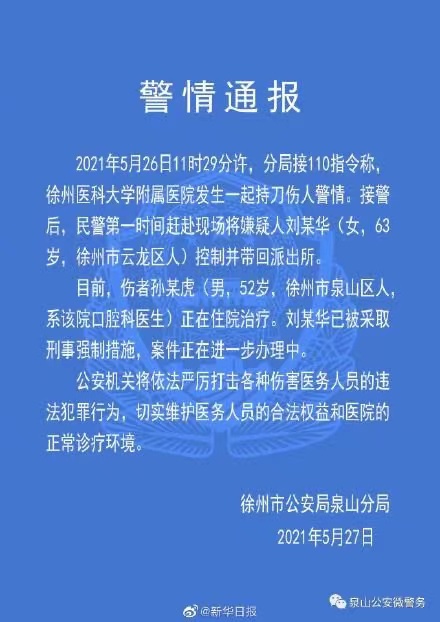

四川省资中县1月30日发生沼气爆燃事故,起因竟是小男孩燃放鞭炮,这本应是一场公共事件,值得舆论探讨。然而,在事故真相尚未完全厘清之前,公安部网安局就已经急不可耐地“出手”了。一纸“辟谣”通报迅速盖棺定论,三名普通网民因言论“失当”被行政处罚,多个社交账号被封杀,公安机关摆出一副雷霆手段“整治谣言”的架势。

这类“辟谣”通报近年来已然成为“套路”:一旦某起事件引发广泛关注,涉及舆论分裂或对官方不利的信息,警方便火速出手,以“净化网络环境”为由,对发言者进行处罚,管控言论,确保舆论导向的可控性。而在这起事件中,三名网民因在短视频平台上的评论而受到公安惩处,理由是他们“散布谣言”,但所谓的“谣言”是否真的构成社会危害?警方是否过度干预了公共讨论的权利?这些问题却无人能问。

言论自由何在?“传播谣言”竟成新型罪名

先来看警方公布的三条“辟谣”信息:

• “小男孩面临580万天价赔偿”——警方查出系江苏一名35岁男子“造谣”,并已对其行政处罚。

• “小男孩去年曾推人落水赔偿数万元”——警方认定该消息源头是四川资中的一名网民,亦遭处罚。

• “小男孩家属发布追责声明”——一名安徽宿州男子因冒充家属发布声明,被警方惩处。

这些信息究竟是恶意捏造,还是坊间流传的未经官方认证的说法?“天价赔偿”一说是否属实?“曾推人落水”的说法是否完全虚构?这些问题在警方“定罪”后,已无从查证。

更耐人寻味的是,这三起言论的共同特点在于,它们都是民间对事故的讨论,而非恶意攻击某个特定群体。既无煽动暴力,也无明显的侮辱、诽谤成分,何以公安机关如此兴师动众,严厉惩处?答案无非是:他们踩到了言论管控的红线。

“网络不是法外之地”,但官媒却能肆意操控舆论

公安部网安局在通报中再次强调,“互联网不是法外之地”,警告网民“不要编造、传播、散布网络谣言”。但讽刺的是,在中国,真正能“编造、传播、散布”信息的,恰恰是那些官方喉舌媒体。

过去,类似的事件在官媒主导下曾屡次出现离谱报道。例如,某地恶性案件发生后,媒体刻意淡化真相,反而铺天盖地宣传“受害者家属感谢政府”,甚至“捐款给嫌疑人家属”;再比如,疫情期间,官媒一边封杀真实数据,一边制造“外国疫情惨状”以转移视线。而对于这些经过精心包装的谎言,网警从未“辟谣”,更不曾追责。

反观普通网民,一条无心的评论、一次未经考证的转发,就可能招致“寻衅滋事”或“扰乱公共秩序”的罪名。这种选择性执法的背后,是当局对舆论的彻底掌控,是公权力与言论自由的绝对对立。

言论打压背后的“维稳逻辑”

资中沼气爆燃事故的真相究竟如何?是否涉及政府监管漏洞?是否有其他责任方需要承担责任?官方通报对此只字未提,反而迅速出手管控舆论,将普通网民的言论问题上升至“网络谣言整治”高度。

这套维稳逻辑并不陌生,每当涉及公共安全、官员责任、地方治理等敏感议题时,网警的“打谣”工作往往如影随形。一旦舆论开始质疑政府责任,警方就会“精准出手”,将公众讨论引导至可控范围,而不惜以牺牲个体表达自由为代价。

在资中事件中,我们看到的不是“打击谣言”,而是“封杀言论”;不是“澄清事实”,而是“制造恐惧”。当普通人因在网上发言而遭到处罚,恐惧便开始蔓延,人人自危,最终形成“噤声效应”。久而久之,只有当局允许的声音才能存在,而不合规的信息都将被抹去。

警惕舆论管控的新模式

资中事故的舆论风暴再次印证了当局对言论自由的收紧态势。从删除“敏感”评论到惩处“违规”网民,再到封禁账号,整个过程体现出高度组织化、系统化的网络控制手段。

这一趋势对普通公民意味着什么?首先,个人在社交平台上的自由表达空间正不断被压缩,一句无心之言可能带来惩罚;其次,公众对公共事件的探讨正在被人为削弱,只有“官方通报”才能成为最终结论;更深层次的影响则在于,网络舆论场的自我审查机制将进一步强化,恐惧和沉默成为主流。

而面对这种趋势,公民社会唯有保持清醒,持续发声,拒绝被动接受单一叙事,才能在极权言论管控下保留最后一点公共讨论的空间。

在中国的网络世界,真相并不重要,重要的是“正确的舆论方向”。但历史告诉我们,被压制的真相终将浮出水面,而被噤声的人民终有一天会发出更响亮的声音。

作者|朱辉

编辑|程军

声明|本网站发布此文旨在传递更多信息,若您发现内容有误或侵犯了您的合法权益,请立即致信jinrizhiyi@gmail.com,我们将迅速核实并进行更正或删除。感谢您的监督与支持!